〇外出自粛期間中、ポストコロナ禍の時代を考える手がかりを得るために、いろいろな本を読み漁った。

先日、映画『三島由紀夫vs東大全共闘 50年目の真実』を観たので、それに出てコメントをしていた二人の著書について。

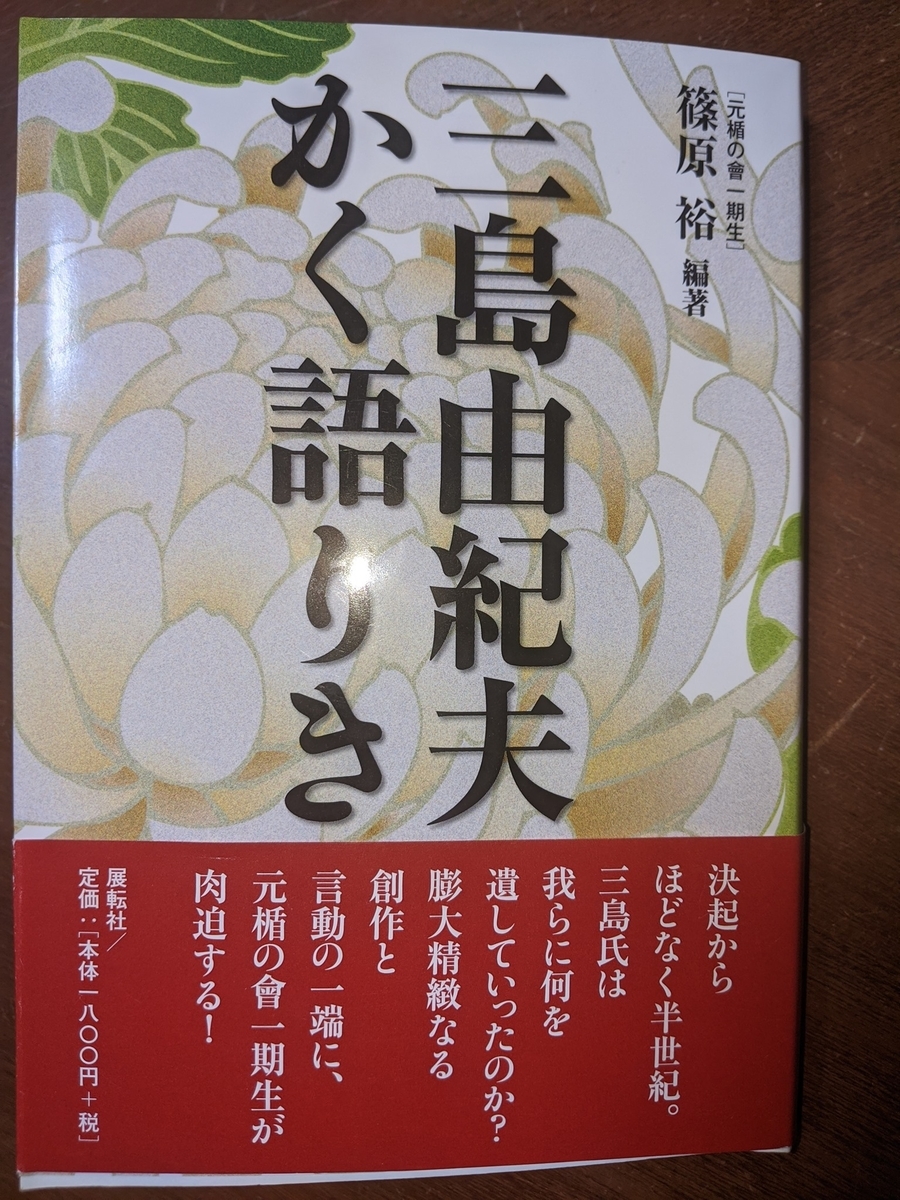

まずは、『三島由紀夫かく語りき』。著者の篠原裕は、水戸一高の先輩で楯の会の1期生。三島のさまざまな小説、評論、戯曲などの断片が紹介されるが、改めて読んでみると一つ一つの文章が自分の身体の中にスーッと入ってくる。三島は自分の血肉になっていることを思い知った。それは、晩年の行動から想起される過激な政治思想(そのようなものは実際に三島にはなかったが)ではなく、耽美主義的なものから生まれてくる人間とは何か、というものだ。

この本の致命的なところは、著者の篠原がまったく三島の文章を理解できていないこと。天皇論、北一輝と二・二六事件、太宰治評、憲法9条論、自民党観、エロティシズムなどいろいろな文章を引用しているが、ことごこく解釈が間違えているのが哀れさを誘う。

三島は楯の会の入会者に三島文学を読んでいない者を選んだというが、それもよくわかる。男の子が生まれたら楯の会に入れたいと思っていた亡き母が、私が子供の頃「三島は読むな」と言っていたのは、そういうことだったのかと今になって気が付いた。

私のように、三島の嫌いな太宰治を読んでから三島に辿り着き、三島を嫌いだった西部邁の著書を読み漁って、この3人の共通するものを見いだそうとしている人間など、三島の晩年は近くにいない方がよかっただろう。この3人の最期こそが、3人に共通するそれぞれが見たくない内面を表しているのだが。

ただ一つ興味深かったのは、三島自身が天狗党の乱に連座した水戸藩支藩の宍戸藩主を先祖に持ち、5.15事件の首謀者の一人で旧制水戸中学(現水戸一高)の先輩の農本主義者橘孝三郎の思想に惹かれ、水戸一高出身の早大生だった持丸博と共に楯の会を作ろうとするなど、三島の思想と行動のバックに流れる水戸の思想風土の一端が、具体的な人物をもって記されていることだ。

私が三島に惹かれ、橘孝三郎の著作を読みふけり、それが血肉となって自分の政治的な思想を形成しているのも、水戸という風土に育ったことによるところが大きい。単なるインテリに堕することなく、必ずや近い将来今の時代に先達の思想を行動として示すようなことを行わなければならない。

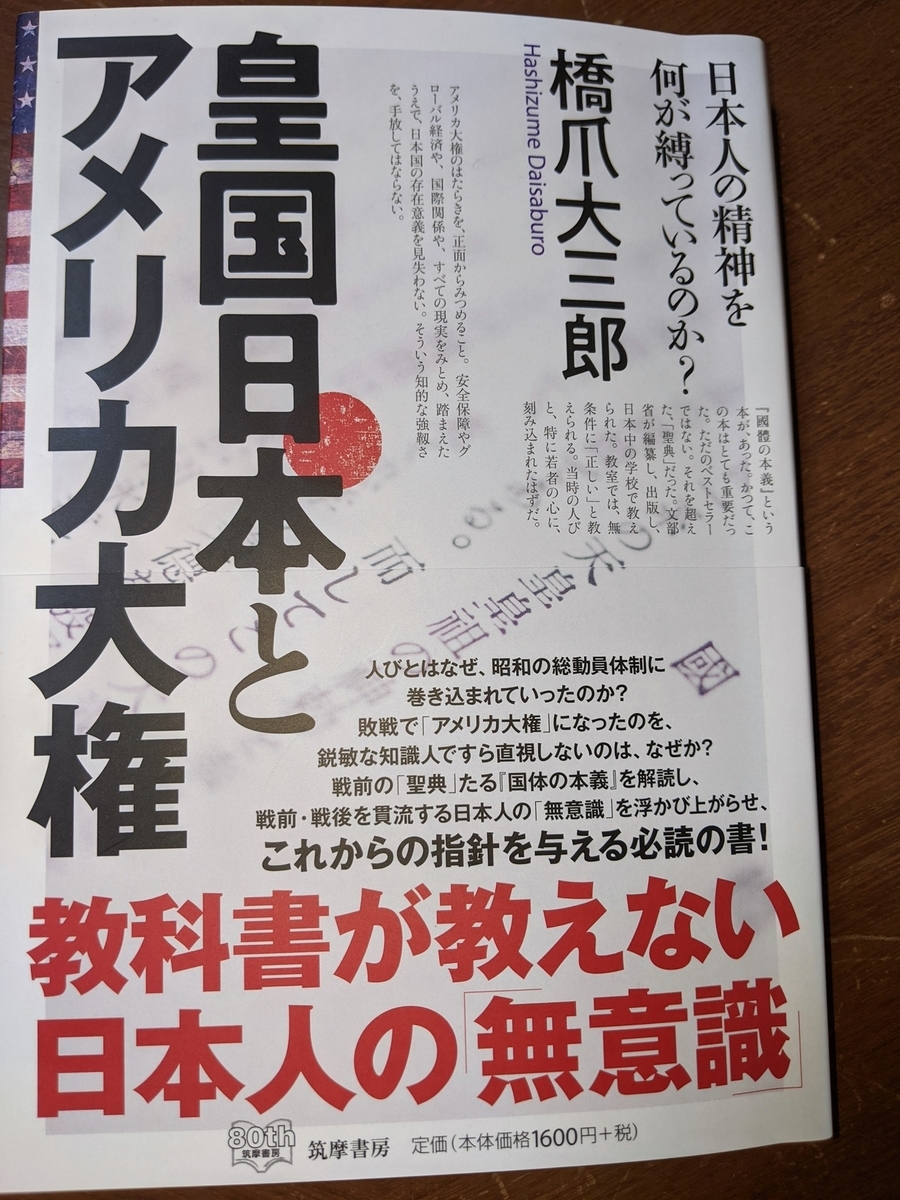

次の一冊は、同じく三島の映画で冴えないコメントをしていた橋爪大三郎の『皇国日本とアメリカ大権』。橋爪先生自体は、素晴らしい人格と学識を持っている方であり、敬意を持っている。

水戸学の「国体思想」を基に戦前に作られた『國體の本義』を紐解きながら、一神教的マルクス主義と対を為すように20世紀になって皇国主義の精神が作られたことを詳述する。そして、敗戦後マッカーサーが天皇を超える大権を持ったことで、戦前の天皇の存在がアメリカに置き換わることを描き出す。そうした戦後のあり方を認められなかった、三島由紀夫の思想も紹介されている。

非常に興味深いテーマなのであるが、この本も読んでいて隔靴掻痒の感を持たざるを得ない。

「現在の日本は、自国が直面する特殊性と普遍性の関係を、うまく解けているのか。自国に都合のよいローカルな秩序の像を描けても、あるべき世界についてのイメージと、それに至る道筋を描けていないのではないか。それが描けない限り、思考は中途半端となり、皇国主義の縮小再生産に陥る。親米と反米のあいだを揺れ動き、見えないアメリカ大権に振り回される」

現在の似非愛国者、似非保守蔓延る世相に言っているのだろうし、まったく同感ではあるが、それ以上のものは出てこない。ポストコロナ禍後の日本のあり方を考える時に、その範例がどこかの外国にあるわけでもなく、新しい世の中がどこからか降ってくるわけでもない。

近世以降明治維新、敗戦と続いてきた日本の大きな変革の時に、日本人を動かしてきた行動原理はどこにあるのかということを、もう一度日本の悠久の歴史に立ち返って考えなければ、本質的なものは何も生まれてこないだろう。その手掛かりになるのは、やはり天皇しかない。西欧近代文明に接した明治以降の知識人たちは、みんなこうしたことと取っ組み合いをしてきた。

今を生きる我々が、政治に携わる私が何を考えるべきなのか、コロナ禍と落選による浪人で生まれた時間でもう少し考えてみたい。

![学生との対話 [新潮CD] (新潮CD 講演) 学生との対話 [新潮CD] (新潮CD 講演)](https://m.media-amazon.com/images/I/51An7N5dYLL._SL500_.jpg)

![三島由紀夫 最後の言葉 [新潮CD] (新潮CD 講演) 三島由紀夫 最後の言葉 [新潮CD] (新潮CD 講演)](https://m.media-amazon.com/images/I/51YhInPXagL._SL500_.jpg)